il Democratico – Giornale di libera informazione

Attualità

Federico Fashion Style, non solo anelli e outfit: tutti pazzi per i suoi occhiali glamour, dove si comprano

Federico Fashion Style condivide lezioni di stile sul suo profilo social, in cui mostra il …

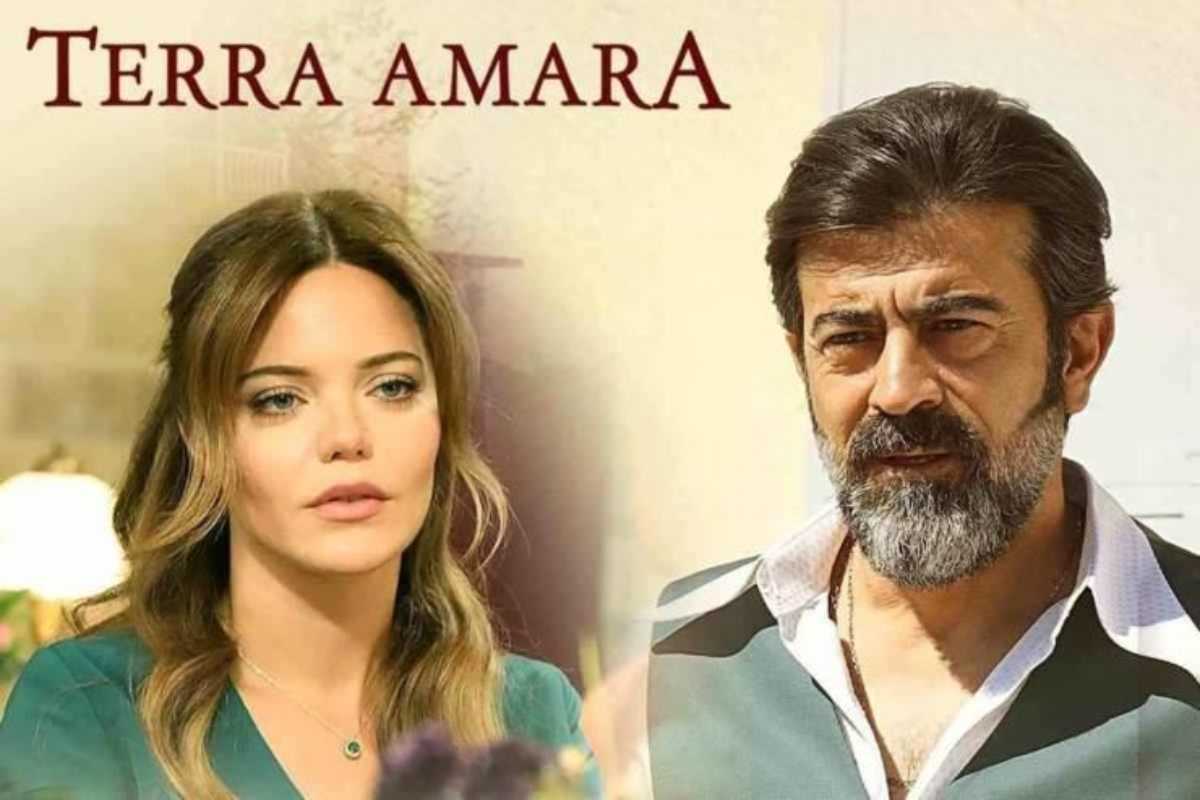

Terra Amara, anticipazioni a fine febbraio: puntate drammatiche, muoiono 3 protagonisti

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che a fine febbraio assisteremo ad altri …

Economia

Bonus psicologo in partenza a marzo: 2 modi per inoltrare la domanda

Uno dei bonus più apprezzati degli anni passati sta finalmente tornando: ecco quando partiranno le …

Scadenze fiscali marzo 2024, la lista completa da tenere a mente

Riportiamo una panoramica delle scadenze fiscali del mese di marzo 2024. Segnate quelle di interesse …

Curiosità

Oggi è un artista dell’estetica, ma è stato una star di “Io Canto”: la nuova vita del bimbo prodigio

Oggi è un artista dell’estetica, ma è stato una star di “Io Canto” un bel …

Non hai mai mangiato le patate così: altro che al forno o fritte, la ricetta ‘filante’ fa venire l’acquolina in bocca

Sono tante le ricette che si possono realizzare con le patate: cosi forse non le …

Un posto al sole, anticipazioni: tensione altissima, Flavio supera ogni limite

Cosa aspettarsi nelle prossime puntata di Un Posto al Sole? Quello che trapela dalle anticipazioni …

Lifestyle

Mai litigare con loro: questi segni zodiacali ti portano allo sfinimento con le loro discussioni

Ci sono segni zodiacali che pur di averla vinta sono disposti a discutere per ore: …

Altro che purificatore da acquistare: con meno di 2 euro pulisci l’aria di casa in modo naturale

Pulire l’aria della propria casa non richiede per forza una spesa esorbitante: questo purificatore è …

Gossip e Spettacolo

Belen Rodriguez mostra il pancino e confessa: “Oops l’ho fatto di nuovo”

Belen Rodriguez ha mostrato una foto su Instagram che ha scosso il pubblico dei suoi …

Gigi D’Alessio, grande dolore in famiglia: cosa è successo al figlio, fan preoccupati

Un dolore familiare per Gigi D’Alessio a causa di un episodio accaduto al figlio. Ecco …